|

[Diese

Seite drucken]

Kulturtasche

Interview mit Manfred Bofinger, Gebrauchsgraphiker

|

Herr Bofinger, wann haben Sie gewusst, dass Sie Gebrauchsgraphiker

oder Illustrator werden möchten?

Also eigentlich wollte ich richtig Malerei studieren. Aber

ich hatte mich nie beworben. Ich hatte nach meiner Schriftsetzerlehre

Abi gemacht und bin dann durch einen Glücksfall zum Eulenspiegel-Verlag

gekommen. Ein Bekannter, der bei uns im Haus lebte und Gestalter

beim Eulenspiegel-Verlag war, also bei der Zeitschrift, fragte

mich nämlich, ob ich nicht Lust hätte, nach meiner

Lehre bei ihnen anzufangen. Aber bis dahin hatte ich mit Karikaturen

nichts am Hut. Also natürlich kannte ich einige Leute,

allerdings nicht persönlich, die das gemacht haben. Aber

das Faible dafür habe ich erst 1961-68 entwickelt, als

ich dort gearbeitet habe. Davor habe ich zwar schon Holz geschnitten,

kleine Monotypien (Durchzeichnungen und -reibungen)

gemacht oder kleine Kreidezeichnungen. Aber eigentlich habe

ich erst durch die Bekanntschaft mit vielen Cartoonisten dieser

Ära angefangen zu zeichnen.

Karl

Schrader war mein heimlicher Mentor, und der hat mich gequält

und hat gesagt, "du zeichnest klasse, und du machst jetzt

mal was." Ich habe dann angefangen, so kleine Sachen

zu zeichnen für's Eulenspiegelheft. Ich betreute die

Literaturseite und zeichnete für Erwachsene eine Vignette.

1968 hatte ich bereits so viele Aufträge für Buchgestaltungen,

weil ich ja ausgebildeter Schriftsetzer war und auch schon

nebenher einige Cartoons und Plakate gezeichnet habe, dass

ich beim Eulenspiegel-Verlag aufhörte und seither freiberuflich

tätig bin. Karl

Schrader war mein heimlicher Mentor, und der hat mich gequält

und hat gesagt, "du zeichnest klasse, und du machst jetzt

mal was." Ich habe dann angefangen, so kleine Sachen

zu zeichnen für's Eulenspiegelheft. Ich betreute die

Literaturseite und zeichnete für Erwachsene eine Vignette.

1968 hatte ich bereits so viele Aufträge für Buchgestaltungen,

weil ich ja ausgebildeter Schriftsetzer war und auch schon

nebenher einige Cartoons und Plakate gezeichnet habe, dass

ich beim Eulenspiegel-Verlag aufhörte und seither freiberuflich

tätig bin.

Aber Ihr Talent war doch sicher schon viel früher

sichtbar? Ihre Kinderzeichnung vom Schabrackentapir beispielsweise,

die im "Krummen Löffel" abgebildet ist, könnte

auch von einem Erwachsenen stammen

Ja,

als Kind habe ich immer gerne gezeichnet. Ich habe ein paar

Kinderzeichnungen von mir gefunden, nicht viele, aber immerhin

eine Mappe voll, da ist der Duktus schon erkennbar. Der Duktus

lässt sich nicht verändern. Der ist einfach da.

Es lag schon nahe, dass das Talent da war. Das ist nicht die

Frage. Aber dass ich so was mache, diese Spezialisierung,

war nicht klar. Was ich jetzt mache, nennt man Gebrauchsgraphik.

Weil alles, was gedruckt wird, mit Gebrauchsgraphik zu tun

hat. Ob es ein Plakat oder eine Briefmarke oder eine Illustration

für die Zeitung ist, es muss gedruckt werden, was ja

bei Büchern sowieso der Fall ist. Ja,

als Kind habe ich immer gerne gezeichnet. Ich habe ein paar

Kinderzeichnungen von mir gefunden, nicht viele, aber immerhin

eine Mappe voll, da ist der Duktus schon erkennbar. Der Duktus

lässt sich nicht verändern. Der ist einfach da.

Es lag schon nahe, dass das Talent da war. Das ist nicht die

Frage. Aber dass ich so was mache, diese Spezialisierung,

war nicht klar. Was ich jetzt mache, nennt man Gebrauchsgraphik.

Weil alles, was gedruckt wird, mit Gebrauchsgraphik zu tun

hat. Ob es ein Plakat oder eine Briefmarke oder eine Illustration

für die Zeitung ist, es muss gedruckt werden, was ja

bei Büchern sowieso der Fall ist.

|

|

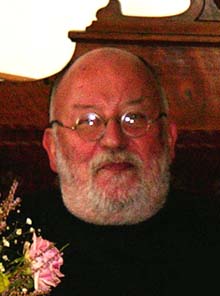

Vita

Manfred Bofinger wurde

1941 in Berlin geboren, wo er auch im Ostteil der Stadt aufwuchs.

Von 1961-68 war er Typograf bei der satirischen Zeitschrift

"Eulenspiegel". Seit 1968 ist er freiberuflicher

Cartoonist und Graphiker, wobei sein Hauptgebiet Kinderbücher

sind.

Bofingers Bibliographie umfasst eine unüberschaubare Zahl

illustrierter Bücher, Karikaturenbände, Bastelbögen, Kalender,

Postkartenbücher, Programmhefte, Spielkarten und Plakate.

Er erhält u.a.: "Kunstpreis der DDR", "Goethe Preis der Stadt

Berlin", "Hans-Baltzer-Preis", "Schnabelsteher Preis" und

die "Rahel- Varnhagen- von- Ense- Medaille". Mehrere

seiner Werke wurden zu "Büchern des Monats".

Anmerkung der Redaktion vom

12. Januar 2006:

Manfred Bofinger ist am 8. Januar

2006 gestorben, nachdem er ein Jahr lang im Wachkoma lag.

Bis zu seinem Tod lebte er in Berlin und hinterlässt

seine Frau Gabriele und vier Kinder.

|

"Gebrauchsgraphiker" hört sich mehr nach Handwerker

denn als Künstler an. Fühlen Sie sich mehr als Künstler

oder als Handwerker?

Ich bin eigentlich mehr Handwerker, handwerklich tätig. Aber

es muss trotzdem mit Seele erfüllt werden. Da muss man etwas

reintun, was mit einem persönlich zu tun hat. Es muss einem

Vergnügen bereiten, es muss die Literatur interpretieren, es

muss eine eigene Idee haben, beim Cartoon nun ganz besonders. Insofern

ist es schon reizvoll, wenn man seine eigenen Texte zur Hand nimmt

und illustriert, weil dann eine ganz große Geschlossenheit

von Text und Bild da ist.

Die "Seele der Zeichnung" kann man auch als den persönlichen

Stil des jeweiligen Graphikers bezeichnen. Wie bekommt man seinen

eigenen Stil?

Das kann man leider Gottes nicht beantworten. Eine Antwort könnte

lauten: Warum unterschreiben Sie so, wie Sie unterschreiben...

Aber das üben viele doch sehr lange...

Aber

es klappt eben zum Schluss nicht mehr. Mit sechzehn oder jünger

versuchen viele genauso flott zu schreiben wie Vater oder Mutter.

Das mag zwar klappen, aber nach einer Weile klappt es eben nicht

mehr. Plötzlich hat das Kind doch seine eigene Handschrift

wiedergefunden. Und das ist bei der Zeichnung ähnlich. Außerdem

wird man natürlich geprägt von seinem Umfeld. Das eine

gefällt einem weniger und das andere besser. Als Oberschüler

war ich beispielsweise ein großer Freund des Expressionismus,

das hat mich sicher geprägt. Das ist auch heute für mich

immer wieder ein Erlebnis, weil die Expressionisten die Welt von

der künstlerischen Seite her ähnlich betrachten: Das ist

eine lineare Lösung, die mit Farbe gefüllt ist. Später

war dann für mich hilfreich, dass die Pop-Art gerade losging.

Das ist ja eine sehr heitere, frohe Stilrichtung. Da muss man sich

allerdings hüten vor Epigonalem (Nachgemachtem, die

Red.). Aber

es klappt eben zum Schluss nicht mehr. Mit sechzehn oder jünger

versuchen viele genauso flott zu schreiben wie Vater oder Mutter.

Das mag zwar klappen, aber nach einer Weile klappt es eben nicht

mehr. Plötzlich hat das Kind doch seine eigene Handschrift

wiedergefunden. Und das ist bei der Zeichnung ähnlich. Außerdem

wird man natürlich geprägt von seinem Umfeld. Das eine

gefällt einem weniger und das andere besser. Als Oberschüler

war ich beispielsweise ein großer Freund des Expressionismus,

das hat mich sicher geprägt. Das ist auch heute für mich

immer wieder ein Erlebnis, weil die Expressionisten die Welt von

der künstlerischen Seite her ähnlich betrachten: Das ist

eine lineare Lösung, die mit Farbe gefüllt ist. Später

war dann für mich hilfreich, dass die Pop-Art gerade losging.

Das ist ja eine sehr heitere, frohe Stilrichtung. Da muss man sich

allerdings hüten vor Epigonalem (Nachgemachtem, die

Red.).

Für mich war eigentlich ideal, dass ich vor meinem ersten Bilderbuch,

das war 1972 "Der kleine Zauberer", Plakate gemacht habe.

Plakate, die sehr linear und farbig waren.

Und das entspricht ja Ihrem klaren, pointierten Stil bis heute.

Wenn man nun seinen eigenen Stil gefunden hat, verändert er

die eigene Sichtweise?

Tatsächlich wird man die Welt anders beobachten. Weil es über

das Auge, über alle Sinne in die Hand geht und von dort wieder

zurück. Das ist ein Kreislauf. Also, dass ich dazu neige, die

Dinge zu vereinfachen und zwar im Sinne von plakativer Gestaltungsform,

liegt auf der Hand. Das wiederum ist der modernen, schnelllebigen

Zeit angepasst. Außerdem hat es auch etwas mit der damaligen

Zeit zu tun. Die Zeit der Op-art, Pop-art und Beatles-art war eine

Zeit der Oberflächlichkeit. Ich meine das jetzt nicht im Sinne

von Trivialem, sondern im Sinne von Überschaubar, Oberflächenhaft.

Ihre gestalterische Herkunft liegt ja im Cartoon. Wie kamen

Sie zum Kinderbuch?

Der Kinderbuch-Verlag meldete sich 1972 bei mir, mit einem Buch,

das ich illustrieren sollte, "Der kleine Zauberer und die große

5". Das Buch wurde gleich "Schönstes Buch".

Da hatte ich natürlich einen Glückstreffer gezogen. Danach

hat mich die Bilderwelt für Kinder nicht mehr losgelassen.

Zumal ich damals schon drei Kinder hatte, ein Kind war acht, das

andere sechs, das anderes vier. Also besser konnte es mir nicht

gehen, dass ich meine Zielgruppe bei mir zu Hause hatte. Das war

dann bis heute meine Hauptbeschäftigung, Bilderbücher

für Kinder zu machen.

Sie machen mit Kindern zusammen sehr viele Veranstaltungen in

unterschiedlichen Einrichtungen in ganz Deutschland. Wie arbeiten

sie mit den Kindern?

Das

sind immer Elementarspiele. Das sind Spiele, die eine zeichnerische

Spielerei darstellen, mit dem Hintergrund die Phantasie zu entwickeln

und zu fördern. Wichtig dabei ist, dass die Kinder mich genauso

als Partner wahrnehmen wie ich sie. Konkret muss man sich das so

vorstellen, dass ich bestimmte Dinge in einer Zeichnung verpacke.

Die Verpackungen verraten nur die äußere Form des Dings.

Und die Kinder müssen erraten, was da drin ist. Das sind bei

vielen Dingen natürlich sehr viele Möglichkeiten, bis

ich sie dann so weit habe, dass sie genau das treffen, was ich auch

meine. Also ich schwindele da nicht, ich denke mir da jedes Mal

vorher etwas aus und bleibe auch dabei. Das klappt bei jedem Element

so. Und dann müssen sie mir die umgekehrte Aufgabe stellen.

Sie zeichnen nur die äußeren Umrisse eines Dings. Und

ich muss dann erraten, was sie mir verpackt haben. Das ist natürlich

für beide Seiten ein höllisches Vergnügen, weil es

ausufert bis in die extremsten Bereiche. Die Kinder bieten natürlich

auch viele Merkwürdigkeiten an. Manche Lehrerin ist völlig

entsetzt, dass ausgerechnet dieses Kind diese Phantasie entwickelt.

Also, da sind dann zusätzlich noch soziologische Reize dabei,

die durchaus schön sind. Am Schluss kommt immer die Auflösung

in Form einer kleinen Zeichnung und jedes Kind bekommt sein Lieblingstier

gezeichnet als kleines Dankeschön dafür, dass es mitgespielt

hat. Die Kinder spielen wirklich sehr gerne mit. Das

sind immer Elementarspiele. Das sind Spiele, die eine zeichnerische

Spielerei darstellen, mit dem Hintergrund die Phantasie zu entwickeln

und zu fördern. Wichtig dabei ist, dass die Kinder mich genauso

als Partner wahrnehmen wie ich sie. Konkret muss man sich das so

vorstellen, dass ich bestimmte Dinge in einer Zeichnung verpacke.

Die Verpackungen verraten nur die äußere Form des Dings.

Und die Kinder müssen erraten, was da drin ist. Das sind bei

vielen Dingen natürlich sehr viele Möglichkeiten, bis

ich sie dann so weit habe, dass sie genau das treffen, was ich auch

meine. Also ich schwindele da nicht, ich denke mir da jedes Mal

vorher etwas aus und bleibe auch dabei. Das klappt bei jedem Element

so. Und dann müssen sie mir die umgekehrte Aufgabe stellen.

Sie zeichnen nur die äußeren Umrisse eines Dings. Und

ich muss dann erraten, was sie mir verpackt haben. Das ist natürlich

für beide Seiten ein höllisches Vergnügen, weil es

ausufert bis in die extremsten Bereiche. Die Kinder bieten natürlich

auch viele Merkwürdigkeiten an. Manche Lehrerin ist völlig

entsetzt, dass ausgerechnet dieses Kind diese Phantasie entwickelt.

Also, da sind dann zusätzlich noch soziologische Reize dabei,

die durchaus schön sind. Am Schluss kommt immer die Auflösung

in Form einer kleinen Zeichnung und jedes Kind bekommt sein Lieblingstier

gezeichnet als kleines Dankeschön dafür, dass es mitgespielt

hat. Die Kinder spielen wirklich sehr gerne mit.

Obwohl Sie bei mehreren Bilderbüchern auch den Text geschrieben

haben, darunter das überaus erfolgreiche Spiel-Buch "Graf

Tüpo", illustrieren Sie doch überwiegend Texte von

anderen Autoren. Warum?

Die

Bücher, bei denen auch der Text von mir stammt, sind schon

die Ausnahme. Im Moment mache ich ein Kiezbuch für Erwachsene,

das mit kleinen Vignetten bebildert wird. Ansonsten habe ich die

Bücher deshalb selbst gemacht, weil der Verlag an mich herangetreten

ist. Die

Bücher, bei denen auch der Text von mir stammt, sind schon

die Ausnahme. Im Moment mache ich ein Kiezbuch für Erwachsene,

das mit kleinen Vignetten bebildert wird. Ansonsten habe ich die

Bücher deshalb selbst gemacht, weil der Verlag an mich herangetreten

ist.

"Graf Tüpo" ist allerdings ein Sonderfall. Das war

ein absoluter Ober-Glücksfall. "Graf Tüpo" machte

ich eigentlich für eine Ausstellung. Ich hatte von Anfang an

eine Grundidee, nämlich ein Spielbuch mit geometrischen Formen

zu machen. Ein Freund von mir, Elmar Faber, hatte von Reclam gerade

die Sisyphos Presse übernommen, ein Verlag für Originalgraphik.

Faber wollte in diesem Verlag unbedingt auch ungewöhnliche

Kinderbücher machen. Ich zeigte ihm mein Buch, und er wollte

es gleich als erstes Buch in seiner neuen Reihe herausgeben. Das

Buch wird heute noch verlegt und hat eine Auflage von 25. 000, was

ja ungewöhnlich hoch für ein Bilderbuch ist.

Generell arbeite ich aber auch sehr gerne für andere Autoren.

Zum Beispiel für Jens Sparschuh, der ja so viel reinpackt in

seine Kinder-Romane. Wir suchen jetzt gerade einen Verlag, der sich

das wieder leisten kann, so einen kleinen Kinder-Roman zu illustrieren.

So wie das bei den berühmten Vorlagen Trier und Kästner

war. Und wenn es auch nur schwarz-weiß wird. Es ist schon

sehr ungewöhnlich und reizvoll, wenn man über längere

Strecken so eine Symbiose mit einem Autor erhält. Man freut

sich dann immer schon auf das Manuskript. Man ist ja auch fast immer

der erste, der so etwas auf den Tisch bekommt. Und da ist man sehr

neugierig, was er da geschrieben hat und es macht Laune, sich Bilder

dazu auszudenken. Und dann kommt ja erst die handwerkliche Arbeit.

Also das Hineindenken in jemand anderen macht natürlich immer

wieder große Freude. Auch das Hineindenken in einen längst

erschienenen Text. Ich habe zum Beispiel mal Mark Twains "An

König Artus' Hof" illustriert. Und das hat mir so einen

Spaß gemacht. Zuerst wollte ich es ganz anders machen, und

ich war auch ganz verkrampft, aber irgendwie ist der Knoten geplatzt

und dann ist daraus ein sehr schönes Buch geworden, auf nicht

ganz so gutem Papier, wie es damals üblich war.

Inwieweit können Sie ihren eigenen Stil denn dem Autor

annähern?

Ich bekomme ja nur Bücher angeboten, die mich brauchen oder

haben wollen. Man muss dann die Feinheiten herausarbeiten. Die Illustrationen

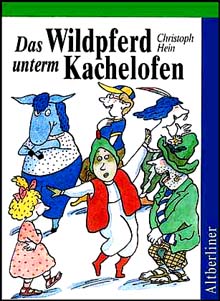

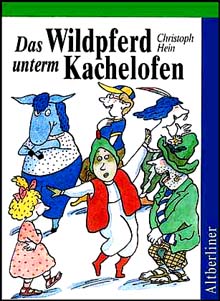

zu Heins "Wildpferd" unterscheiden sich doch deutlich

gegenüber anderen Illustrationen. Es gibt aber auch andere

Fälle. Zum Beispiel Mark Twain, den man auch anders illustrieren

muss. Das muss man einfach tun. Diese Flexibilität muss man

sich erhalten. Auch wenn die Illustrationen natürlich immer

so aussehen müssen, als wenn ich sie gemacht hätte. Das

ist wichtig, man darf seinen Duktus nicht verleugnen.

Haben Sie auch schon Aufträge abgelehnt, weil Ihnen das

Projekt nicht gefallen hat?

Natürlich

gibt es eine ganze Reihe, wo die Sachen meiner Meinung nach nicht

passen. Das ist aber insgesamt nicht so typisch, weil ich meistens

die Leute, wenn sie Bilderbücher machen, bereits kannte, ob

das nun ein historischer Mensch ist oder lebt. Es gibt Fälle,

wo der Autor an mich herangetreten ist, aber meistens dann schon

bereits in Absprache mit dem Verlag, im anderen Fall muss der Verlag

dann noch zustimmen. Meistens macht das aber von vorneherein der

Verlag. Man muss dazu sagen, dass ganz viele Schriftsteller für

Kinder überhaupt keinen Zugang zum Bild haben. Die sagen dann

"machen Sie mal, mir wird es schon gefallen, wenn der Verlag

damit einverstanden ist." Daneben gibt es natürlich die

sehr sensiblen und auch wissenden, die dann auch sehr angenehm sind,

weil man direkt mit ihnen Kontakt haben kann. Ich habe zum Beispiel

mit Christoph Hein das "Wildpferd unterm Kachelofen" gemacht,

der hat natürlich Ahnung von Illustration. Aber das war ein

sehr seltener Fall. Natürlich

gibt es eine ganze Reihe, wo die Sachen meiner Meinung nach nicht

passen. Das ist aber insgesamt nicht so typisch, weil ich meistens

die Leute, wenn sie Bilderbücher machen, bereits kannte, ob

das nun ein historischer Mensch ist oder lebt. Es gibt Fälle,

wo der Autor an mich herangetreten ist, aber meistens dann schon

bereits in Absprache mit dem Verlag, im anderen Fall muss der Verlag

dann noch zustimmen. Meistens macht das aber von vorneherein der

Verlag. Man muss dazu sagen, dass ganz viele Schriftsteller für

Kinder überhaupt keinen Zugang zum Bild haben. Die sagen dann

"machen Sie mal, mir wird es schon gefallen, wenn der Verlag

damit einverstanden ist." Daneben gibt es natürlich die

sehr sensiblen und auch wissenden, die dann auch sehr angenehm sind,

weil man direkt mit ihnen Kontakt haben kann. Ich habe zum Beispiel

mit Christoph Hein das "Wildpferd unterm Kachelofen" gemacht,

der hat natürlich Ahnung von Illustration. Aber das war ein

sehr seltener Fall.

Inwieweit hat sich Ihr Arbeiten heute im Vergleich zu DDR-Zeiten

verändert?

Von

der Menge her hat sich für mich persönlich nichts verändert.

Was die Qualität betrifft, gibt es zwei wesentliche Unterschiede.

Auf das Optische bezogen: Das Papier und die Druckqualität

sind besser als damals und die Bücher erscheinen sehr schnell.

Wenn das Buch gebraucht wird, kann es innerhalb einem Monat da sein.

Das hat früher manchmal zwei Jahre gedauert. Das ist schon

ein großer Qualitätsunterschied. Was allerdings nachgelassen

hat, ist eindeutig die Lektoratsarbeit, also die Beziehung zwischen

Lektor, Autor und Illustrator. In manchen Fällen gibt es überhaupt

keinen Ansprechpartner mehr. Die direkte Zusammenarbeit zwischen

einer Buchentstehung ist völlig weg. Es gibt in den Verlagen

keine Gestaltungsabteilung und auch keine Lektoratsabteilung für

Bild mehr. Wir hatten im Kinderbuch-Verlag, das war ja der größte

Verlag in der DDR mit ungefähr 180 Mitarbeitern, alleine in

dieser Abteilung bestimmt 15 Leute. Es gab außerdem einen

künstlerischen Leiter, den es übrigens in allen Verlagen

gab und der verantwortlich war, welche Illustratoren eingekauft

werden. Und dann gab es noch die Zusammenarbeit zwischen der Gestaltungsabteilung,

dem künstlerischen Leiter und dem Illustrator. Ich bekam zum

Beispiel fast immer den gesamten Umbruch eines Buches mit freien

Räumen, und ich konnte dann in die freien Räume hineinzeichnen.

So wurde das gesamte Buch zu einem durchweg durchillustrierten und

gut aufgehenden Buch gestaltet. Bei den Büchern, die ich selbst

betreuen kann, mache ich das heute auch immer noch so. Von

der Menge her hat sich für mich persönlich nichts verändert.

Was die Qualität betrifft, gibt es zwei wesentliche Unterschiede.

Auf das Optische bezogen: Das Papier und die Druckqualität

sind besser als damals und die Bücher erscheinen sehr schnell.

Wenn das Buch gebraucht wird, kann es innerhalb einem Monat da sein.

Das hat früher manchmal zwei Jahre gedauert. Das ist schon

ein großer Qualitätsunterschied. Was allerdings nachgelassen

hat, ist eindeutig die Lektoratsarbeit, also die Beziehung zwischen

Lektor, Autor und Illustrator. In manchen Fällen gibt es überhaupt

keinen Ansprechpartner mehr. Die direkte Zusammenarbeit zwischen

einer Buchentstehung ist völlig weg. Es gibt in den Verlagen

keine Gestaltungsabteilung und auch keine Lektoratsabteilung für

Bild mehr. Wir hatten im Kinderbuch-Verlag, das war ja der größte

Verlag in der DDR mit ungefähr 180 Mitarbeitern, alleine in

dieser Abteilung bestimmt 15 Leute. Es gab außerdem einen

künstlerischen Leiter, den es übrigens in allen Verlagen

gab und der verantwortlich war, welche Illustratoren eingekauft

werden. Und dann gab es noch die Zusammenarbeit zwischen der Gestaltungsabteilung,

dem künstlerischen Leiter und dem Illustrator. Ich bekam zum

Beispiel fast immer den gesamten Umbruch eines Buches mit freien

Räumen, und ich konnte dann in die freien Räume hineinzeichnen.

So wurde das gesamte Buch zu einem durchweg durchillustrierten und

gut aufgehenden Buch gestaltet. Bei den Büchern, die ich selbst

betreuen kann, mache ich das heute auch immer noch so.

In einem armen Land lassen sich eben mehr Dinge machen als in einem

reichen, wie man inzwischen längst weiß. Da wurden auch

Dinge gemacht, ohne hinten einen ökonomischen Gewinn zu erzielen.

Herr Bofinger, welche Bücher möchten Sie zum Abschluss

den Kindern gerne empfehlen?

Ich würde schon dazu neigen, immer wieder zu meinem ersten

Buch zurückzugreifen. Und zwar zu "Der kleine Zauberer

und die kleine 5" mit einem ganz zauberhaften Text von Uwe

Kant. Weil es das erste Buch war, und weil ich Kinder in dem Alter

hatte. Ich glaube, ich habe es direkt für meine eigenen Kinder

gemacht. Und für mich selbst natürlich. Und dann sicher

das "Gänsehautbuch", an dem ich sehr hänge.

Weil der Verlag mir alle Freiheiten ließ, und weil ich dafür

von den norddeutschen Buchhändlern den "Schnabelsteherpreis

für das frechste Buch des Jahres" bekommen habe. Bloß

gibt es beide Bücher nicht mehr, und zwar weil der eine Verlag

keine Bilderbücher mehr macht und der andere gar nicht mehr

existiert.

Bei Büchern, die ich nicht illustriert habe, fallen mir auf

Anhieb drei ein. Zwei davon sind von Joachim Ringelnatz und die

beiden frechsten Bücher, die ich überhaupt kenne: "Das

Kinder-Verwirr-Buch" und das "Geheime Kinder-Spiel-Buch".

Ringelnatz hat beide auch selbst bebildert. Die Bücher gibt

es immer wieder in neuen Auflagen bei allen möglichen Verlagen.

Ringelnatz ist für mich eine ganz große Offenbarung gewesen,

sehr früh schon. Den hätte ich gerne kennen gelernt.

Das dritte Buch ist "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll.

Und zwar mit den Illustrationen von Frans Haacken. Gar nicht mal

so sehr die Original-Illustrationen, die ja auch zauberhaft sind,

sondern die Bilder von Frans Haacken, den ich aus vielen Büchern

sehr schätze.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch und wünschen

Ihnen alles Gute!

|

|

Karl

Schrader war mein heimlicher Mentor, und der hat mich gequält

und hat gesagt, "du zeichnest klasse, und du machst jetzt

mal was." Ich habe dann angefangen, so kleine Sachen

zu zeichnen für's Eulenspiegelheft. Ich betreute die

Literaturseite und zeichnete für Erwachsene eine Vignette.

1968 hatte ich bereits so viele Aufträge für Buchgestaltungen,

weil ich ja ausgebildeter Schriftsetzer war und auch schon

nebenher einige Cartoons und Plakate gezeichnet habe, dass

ich beim Eulenspiegel-Verlag aufhörte und seither freiberuflich

tätig bin.

Karl

Schrader war mein heimlicher Mentor, und der hat mich gequält

und hat gesagt, "du zeichnest klasse, und du machst jetzt

mal was." Ich habe dann angefangen, so kleine Sachen

zu zeichnen für's Eulenspiegelheft. Ich betreute die

Literaturseite und zeichnete für Erwachsene eine Vignette.

1968 hatte ich bereits so viele Aufträge für Buchgestaltungen,

weil ich ja ausgebildeter Schriftsetzer war und auch schon

nebenher einige Cartoons und Plakate gezeichnet habe, dass

ich beim Eulenspiegel-Verlag aufhörte und seither freiberuflich

tätig bin. Ja,

als Kind habe ich immer gerne gezeichnet. Ich habe ein paar

Kinderzeichnungen von mir gefunden, nicht viele, aber immerhin

eine Mappe voll, da ist der Duktus schon erkennbar. Der Duktus

lässt sich nicht verändern. Der ist einfach da.

Es lag schon nahe, dass das Talent da war. Das ist nicht die

Frage. Aber dass ich so was mache, diese Spezialisierung,

war nicht klar. Was ich jetzt mache, nennt man Gebrauchsgraphik.

Weil alles, was gedruckt wird, mit Gebrauchsgraphik zu tun

hat. Ob es ein Plakat oder eine Briefmarke oder eine Illustration

für die Zeitung ist, es muss gedruckt werden, was ja

bei Büchern sowieso der Fall ist.

Ja,

als Kind habe ich immer gerne gezeichnet. Ich habe ein paar

Kinderzeichnungen von mir gefunden, nicht viele, aber immerhin

eine Mappe voll, da ist der Duktus schon erkennbar. Der Duktus

lässt sich nicht verändern. Der ist einfach da.

Es lag schon nahe, dass das Talent da war. Das ist nicht die

Frage. Aber dass ich so was mache, diese Spezialisierung,

war nicht klar. Was ich jetzt mache, nennt man Gebrauchsgraphik.

Weil alles, was gedruckt wird, mit Gebrauchsgraphik zu tun

hat. Ob es ein Plakat oder eine Briefmarke oder eine Illustration

für die Zeitung ist, es muss gedruckt werden, was ja

bei Büchern sowieso der Fall ist.

Aber

es klappt eben zum Schluss nicht mehr. Mit sechzehn oder jünger

versuchen viele genauso flott zu schreiben wie Vater oder Mutter.

Das mag zwar klappen, aber nach einer Weile klappt es eben nicht

mehr. Plötzlich hat das Kind doch seine eigene Handschrift

wiedergefunden. Und das ist bei der Zeichnung ähnlich. Außerdem

wird man natürlich geprägt von seinem Umfeld. Das eine

gefällt einem weniger und das andere besser. Als Oberschüler

war ich beispielsweise ein großer Freund des Expressionismus,

das hat mich sicher geprägt. Das ist auch heute für mich

immer wieder ein Erlebnis, weil die Expressionisten die Welt von

der künstlerischen Seite her ähnlich betrachten: Das ist

eine lineare Lösung, die mit Farbe gefüllt ist. Später

war dann für mich hilfreich, dass die Pop-Art gerade losging.

Das ist ja eine sehr heitere, frohe Stilrichtung. Da muss man sich

allerdings hüten vor Epigonalem (Nachgemachtem, die

Red.).

Aber

es klappt eben zum Schluss nicht mehr. Mit sechzehn oder jünger

versuchen viele genauso flott zu schreiben wie Vater oder Mutter.

Das mag zwar klappen, aber nach einer Weile klappt es eben nicht

mehr. Plötzlich hat das Kind doch seine eigene Handschrift

wiedergefunden. Und das ist bei der Zeichnung ähnlich. Außerdem

wird man natürlich geprägt von seinem Umfeld. Das eine

gefällt einem weniger und das andere besser. Als Oberschüler

war ich beispielsweise ein großer Freund des Expressionismus,

das hat mich sicher geprägt. Das ist auch heute für mich

immer wieder ein Erlebnis, weil die Expressionisten die Welt von

der künstlerischen Seite her ähnlich betrachten: Das ist

eine lineare Lösung, die mit Farbe gefüllt ist. Später

war dann für mich hilfreich, dass die Pop-Art gerade losging.

Das ist ja eine sehr heitere, frohe Stilrichtung. Da muss man sich

allerdings hüten vor Epigonalem (Nachgemachtem, die

Red.). Das

sind immer Elementarspiele. Das sind Spiele, die eine zeichnerische

Spielerei darstellen, mit dem Hintergrund die Phantasie zu entwickeln

und zu fördern. Wichtig dabei ist, dass die Kinder mich genauso

als Partner wahrnehmen wie ich sie. Konkret muss man sich das so

vorstellen, dass ich bestimmte Dinge in einer Zeichnung verpacke.

Die Verpackungen verraten nur die äußere Form des Dings.

Und die Kinder müssen erraten, was da drin ist. Das sind bei

vielen Dingen natürlich sehr viele Möglichkeiten, bis

ich sie dann so weit habe, dass sie genau das treffen, was ich auch

meine. Also ich schwindele da nicht, ich denke mir da jedes Mal

vorher etwas aus und bleibe auch dabei. Das klappt bei jedem Element

so. Und dann müssen sie mir die umgekehrte Aufgabe stellen.

Sie zeichnen nur die äußeren Umrisse eines Dings. Und

ich muss dann erraten, was sie mir verpackt haben. Das ist natürlich

für beide Seiten ein höllisches Vergnügen, weil es

ausufert bis in die extremsten Bereiche. Die Kinder bieten natürlich

auch viele Merkwürdigkeiten an. Manche Lehrerin ist völlig

entsetzt, dass ausgerechnet dieses Kind diese Phantasie entwickelt.

Also, da sind dann zusätzlich noch soziologische Reize dabei,

die durchaus schön sind. Am Schluss kommt immer die Auflösung

in Form einer kleinen Zeichnung und jedes Kind bekommt sein Lieblingstier

gezeichnet als kleines Dankeschön dafür, dass es mitgespielt

hat. Die Kinder spielen wirklich sehr gerne mit.

Das

sind immer Elementarspiele. Das sind Spiele, die eine zeichnerische

Spielerei darstellen, mit dem Hintergrund die Phantasie zu entwickeln

und zu fördern. Wichtig dabei ist, dass die Kinder mich genauso

als Partner wahrnehmen wie ich sie. Konkret muss man sich das so

vorstellen, dass ich bestimmte Dinge in einer Zeichnung verpacke.

Die Verpackungen verraten nur die äußere Form des Dings.

Und die Kinder müssen erraten, was da drin ist. Das sind bei

vielen Dingen natürlich sehr viele Möglichkeiten, bis

ich sie dann so weit habe, dass sie genau das treffen, was ich auch

meine. Also ich schwindele da nicht, ich denke mir da jedes Mal

vorher etwas aus und bleibe auch dabei. Das klappt bei jedem Element

so. Und dann müssen sie mir die umgekehrte Aufgabe stellen.

Sie zeichnen nur die äußeren Umrisse eines Dings. Und

ich muss dann erraten, was sie mir verpackt haben. Das ist natürlich

für beide Seiten ein höllisches Vergnügen, weil es

ausufert bis in die extremsten Bereiche. Die Kinder bieten natürlich

auch viele Merkwürdigkeiten an. Manche Lehrerin ist völlig

entsetzt, dass ausgerechnet dieses Kind diese Phantasie entwickelt.

Also, da sind dann zusätzlich noch soziologische Reize dabei,

die durchaus schön sind. Am Schluss kommt immer die Auflösung

in Form einer kleinen Zeichnung und jedes Kind bekommt sein Lieblingstier

gezeichnet als kleines Dankeschön dafür, dass es mitgespielt

hat. Die Kinder spielen wirklich sehr gerne mit. Die

Bücher, bei denen auch der Text von mir stammt, sind schon

die Ausnahme. Im Moment mache ich ein Kiezbuch für Erwachsene,

das mit kleinen Vignetten bebildert wird. Ansonsten habe ich die

Bücher deshalb selbst gemacht, weil der Verlag an mich herangetreten

ist.

Die

Bücher, bei denen auch der Text von mir stammt, sind schon

die Ausnahme. Im Moment mache ich ein Kiezbuch für Erwachsene,

das mit kleinen Vignetten bebildert wird. Ansonsten habe ich die

Bücher deshalb selbst gemacht, weil der Verlag an mich herangetreten

ist.  Natürlich

gibt es eine ganze Reihe, wo die Sachen meiner Meinung nach nicht

passen. Das ist aber insgesamt nicht so typisch, weil ich meistens

die Leute, wenn sie Bilderbücher machen, bereits kannte, ob

das nun ein historischer Mensch ist oder lebt. Es gibt Fälle,

wo der Autor an mich herangetreten ist, aber meistens dann schon

bereits in Absprache mit dem Verlag, im anderen Fall muss der Verlag

dann noch zustimmen. Meistens macht das aber von vorneherein der

Verlag. Man muss dazu sagen, dass ganz viele Schriftsteller für

Kinder überhaupt keinen Zugang zum Bild haben. Die sagen dann

"machen Sie mal, mir wird es schon gefallen, wenn der Verlag

damit einverstanden ist." Daneben gibt es natürlich die

sehr sensiblen und auch wissenden, die dann auch sehr angenehm sind,

weil man direkt mit ihnen Kontakt haben kann. Ich habe zum Beispiel

mit Christoph Hein das "Wildpferd unterm Kachelofen" gemacht,

der hat natürlich Ahnung von Illustration. Aber das war ein

sehr seltener Fall.

Natürlich

gibt es eine ganze Reihe, wo die Sachen meiner Meinung nach nicht

passen. Das ist aber insgesamt nicht so typisch, weil ich meistens

die Leute, wenn sie Bilderbücher machen, bereits kannte, ob

das nun ein historischer Mensch ist oder lebt. Es gibt Fälle,

wo der Autor an mich herangetreten ist, aber meistens dann schon

bereits in Absprache mit dem Verlag, im anderen Fall muss der Verlag

dann noch zustimmen. Meistens macht das aber von vorneherein der

Verlag. Man muss dazu sagen, dass ganz viele Schriftsteller für

Kinder überhaupt keinen Zugang zum Bild haben. Die sagen dann

"machen Sie mal, mir wird es schon gefallen, wenn der Verlag

damit einverstanden ist." Daneben gibt es natürlich die

sehr sensiblen und auch wissenden, die dann auch sehr angenehm sind,

weil man direkt mit ihnen Kontakt haben kann. Ich habe zum Beispiel

mit Christoph Hein das "Wildpferd unterm Kachelofen" gemacht,

der hat natürlich Ahnung von Illustration. Aber das war ein

sehr seltener Fall.  Von

der Menge her hat sich für mich persönlich nichts verändert.

Was die Qualität betrifft, gibt es zwei wesentliche Unterschiede.

Auf das Optische bezogen: Das Papier und die Druckqualität

sind besser als damals und die Bücher erscheinen sehr schnell.

Wenn das Buch gebraucht wird, kann es innerhalb einem Monat da sein.

Das hat früher manchmal zwei Jahre gedauert. Das ist schon

ein großer Qualitätsunterschied. Was allerdings nachgelassen

hat, ist eindeutig die Lektoratsarbeit, also die Beziehung zwischen

Lektor, Autor und Illustrator. In manchen Fällen gibt es überhaupt

keinen Ansprechpartner mehr. Die direkte Zusammenarbeit zwischen

einer Buchentstehung ist völlig weg. Es gibt in den Verlagen

keine Gestaltungsabteilung und auch keine Lektoratsabteilung für

Bild mehr. Wir hatten im Kinderbuch-Verlag, das war ja der größte

Verlag in der DDR mit ungefähr 180 Mitarbeitern, alleine in

dieser Abteilung bestimmt 15 Leute. Es gab außerdem einen

künstlerischen Leiter, den es übrigens in allen Verlagen

gab und der verantwortlich war, welche Illustratoren eingekauft

werden. Und dann gab es noch die Zusammenarbeit zwischen der Gestaltungsabteilung,

dem künstlerischen Leiter und dem Illustrator. Ich bekam zum

Beispiel fast immer den gesamten Umbruch eines Buches mit freien

Räumen, und ich konnte dann in die freien Räume hineinzeichnen.

So wurde das gesamte Buch zu einem durchweg durchillustrierten und

gut aufgehenden Buch gestaltet. Bei den Büchern, die ich selbst

betreuen kann, mache ich das heute auch immer noch so.

Von

der Menge her hat sich für mich persönlich nichts verändert.

Was die Qualität betrifft, gibt es zwei wesentliche Unterschiede.

Auf das Optische bezogen: Das Papier und die Druckqualität

sind besser als damals und die Bücher erscheinen sehr schnell.

Wenn das Buch gebraucht wird, kann es innerhalb einem Monat da sein.

Das hat früher manchmal zwei Jahre gedauert. Das ist schon

ein großer Qualitätsunterschied. Was allerdings nachgelassen

hat, ist eindeutig die Lektoratsarbeit, also die Beziehung zwischen

Lektor, Autor und Illustrator. In manchen Fällen gibt es überhaupt

keinen Ansprechpartner mehr. Die direkte Zusammenarbeit zwischen

einer Buchentstehung ist völlig weg. Es gibt in den Verlagen

keine Gestaltungsabteilung und auch keine Lektoratsabteilung für

Bild mehr. Wir hatten im Kinderbuch-Verlag, das war ja der größte

Verlag in der DDR mit ungefähr 180 Mitarbeitern, alleine in

dieser Abteilung bestimmt 15 Leute. Es gab außerdem einen

künstlerischen Leiter, den es übrigens in allen Verlagen

gab und der verantwortlich war, welche Illustratoren eingekauft

werden. Und dann gab es noch die Zusammenarbeit zwischen der Gestaltungsabteilung,

dem künstlerischen Leiter und dem Illustrator. Ich bekam zum

Beispiel fast immer den gesamten Umbruch eines Buches mit freien

Räumen, und ich konnte dann in die freien Räume hineinzeichnen.

So wurde das gesamte Buch zu einem durchweg durchillustrierten und

gut aufgehenden Buch gestaltet. Bei den Büchern, die ich selbst

betreuen kann, mache ich das heute auch immer noch so.